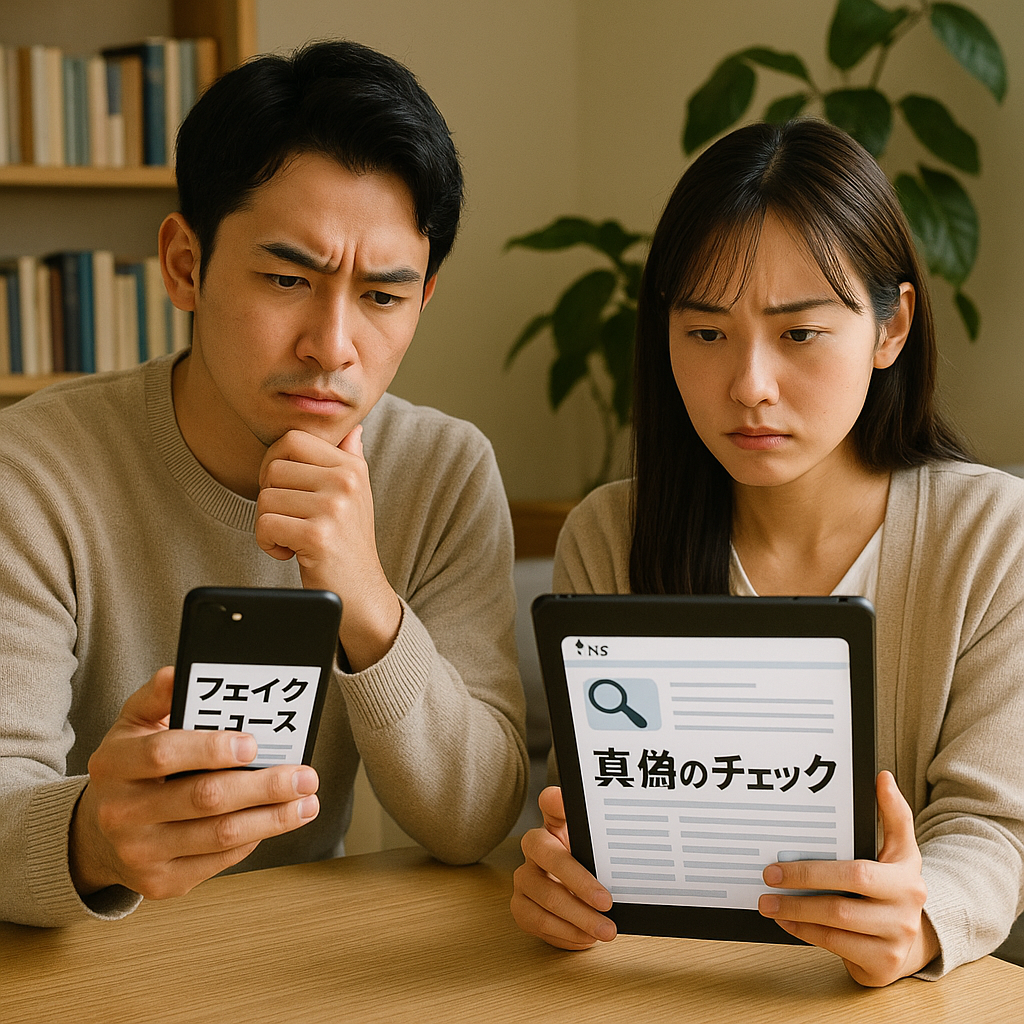

インターネットやSNSが普及した現代では、誰もが簡単に情報を得られる一方で、フェイクニュースや誤情報も急増しています。

「このニュースは本当なの?」「もしかして騙されているかも…」と感じたことがある方も多いのではないでしょうか。

この記事では、フェイクニュースの特徴や見分け方、信頼できる情報源を選ぶ具体的なチェックリストを初心者にもわかりやすく解説します。

情報過多の時代でも、自信を持って正しい情報を選び、賢く活用できる力を身につけましょう。

フェイクニュースとは?その特徴と広がる背景

フェイクニュースとは、事実ではない内容や誤解を招く情報を、本物のニュースのように装って拡散するものです。

意図的に人をだます目的だけでなく、単なる勘違いや不正確な伝聞が拡がった場合も「フェイクニュース」と呼ばれることがあります。

近年では、SNSやブログ、動画サイトを通じて誰でも発信できるようになったことで、こうした誤情報が瞬く間に広がる土壌ができています。

特に、情報が過激で衝撃的だったり、感情を強く刺激する内容は、多くの人が拡散しやすく、短時間で大きな影響を及ぼすことがあります。

また、画像や動画の一部を切り取ったり、加工したりして、実際とは異なる印象を与える手法も見られます。

これらの特徴を知ることで、フェイクニュースの罠にはまりにくくなります。

フェイクニュースは「誰もが騙される可能性がある」社会問題です。

正しい知識と判断力を身につけることが、情報社会を安心して生き抜くための第一歩となります。

フェイクニュースの見分け方|初心者でもできる5つのポイント

フェイクニュースを見抜くためには、いくつかのチェックポイントを意識することが大切です。

以下の5つのポイントを押さえておけば、初心者でも落ち着いて情報の真偽を確かめることができます。

「これ、本当かな?」と思ったときは、次の観点から確認してみましょう。

| チェックポイント | 具体的な確認方法 |

|---|---|

| 1. 情報源は信頼できるか | 公式機関・大手メディア・専門家など発信元を確認する。匿名や出所不明の場合は注意。 |

| 2. 他のメディアも報じているか | 同じ内容を複数の信頼できるメディアが伝えているか検索する。 |

| 3. 内容が極端・感情的でないか | 驚くほど過激・煽動的な表現や、感情を強く揺さぶる内容は疑う。 |

| 4. 日付や写真に不自然さはないか | 古い写真の使い回しや、内容と関係ない映像が使われていないか確認する。 |

| 5. 元記事や根拠が示されているか | 出典やデータが具体的に示されているか、一次情報にアクセスできるか確かめる。 |

これらのポイントを「習慣化」することで、フェイクニュースを見抜く力が自然と身につきます。

特に、「情報源の確認」と「複数メディアでの裏取り」は、最も効果的な見分け方です。

毎日の情報収集の中で、少しずつ意識してみてください。

信頼できる情報源の選び方と活用のコツ

信頼できる情報源を選ぶことは、フェイクニュース対策の要です。

まずは「誰が、どのような立場で」情報を発信しているかを確認しましょう。

政府・自治体・公共機関や、社会的に評価の高い新聞・テレビ・専門家による公式発表は、信頼度が高いとされています。

ただし、大手メディアや著名人であっても、100%正しいとは限らないため、複数の情報源を組み合わせることが大切です。

また、「○○によると~」などの根拠や一次情報が明記されている記事を優先しましょう。

情報の発信日時や、更新履歴にも注目することで、古い情報や状況が変わったニュースに惑わされにくくなります。

日常的に「公式サイト」や「ファクトチェックサイト」をブックマークしておくと、情報の真偽をすぐに確認できて便利です。

このような工夫を取り入れることで、情報収集の質がぐっと向上します。

実践!フェイクニュースチェックリスト

実際にSNSやネット記事を読んだとき、「これは大丈夫?」と感じた場合は、以下のチェックリストを使って確認しましょう。

初心者でもすぐに使えるよう、シンプルにまとめています。

- ニュースの発信元はどこか、明記されているか?

- 同じ内容を他の信頼できるメディアも報じているか?

- タイトルや内容が極端に過激・感情的でないか?

- 写真や動画が内容と合致しているか、最近のものか?

- 出典・引用元や根拠となるデータが示されているか?

- 情報が古くないか、更新日や発信日が明記されているか?

- 「拡散希望」「今すぐシェアして」など、煽る表現がないか?

このリストをもとに、「1つでも当てはまったら一度立ち止まる」ことが重要です。

焦ってシェアや拡散をせず、落ち着いて確認する習慣がトラブル防止につながります。

実際のフェイクニュース事例とその見抜き方

例えば、SNSで「有名人が突然亡くなった」「飲むだけで痩せる新薬が発見された」といった衝撃的なニュースが拡散されることがあります。

こうしたニュースは、公式機関や複数メディアでは報じられていない場合が多く、すぐに真偽を確かめる必要があります。

また、写真や動画が過去の別事件のものであったり、編集されたものであったりする場合も少なくありません。

たとえば、災害時に「○○地域で大規模火災発生」という情報とともに、全く関係のない海外の火災画像が使われていた事例があります。

このような場合は、画像検索やファクトチェックサイトを活用し、情報の出どころや画像の撮影日を調べることが有効です。

また、「今すぐ拡散してください」など、感情を煽る表現が使われている場合も要注意です。

疑わしい情報を見かけたら、まず公式発表や信頼できるメディアを検索し、本当に報じられているか確認しましょう。

まとめ|自信を持って情報を選ぶために

フェイクニュースの見分け方やチェック方法を身につけることで、ネット社会の中でも自分と家族の安全を守ることができます。

大切なのは、情報を鵜呑みにせず、一度立ち止まって確認する「習慣」を持つことです。

この記事で紹介したチェックリストやポイントを活用し、これからは自信を持って情報を選びましょう。

正しい情報を見極める力は、仕事や生活の安心感や信頼につながります。

焦らず、確かめる癖を身につけて、賢く情報社会を歩んでください。